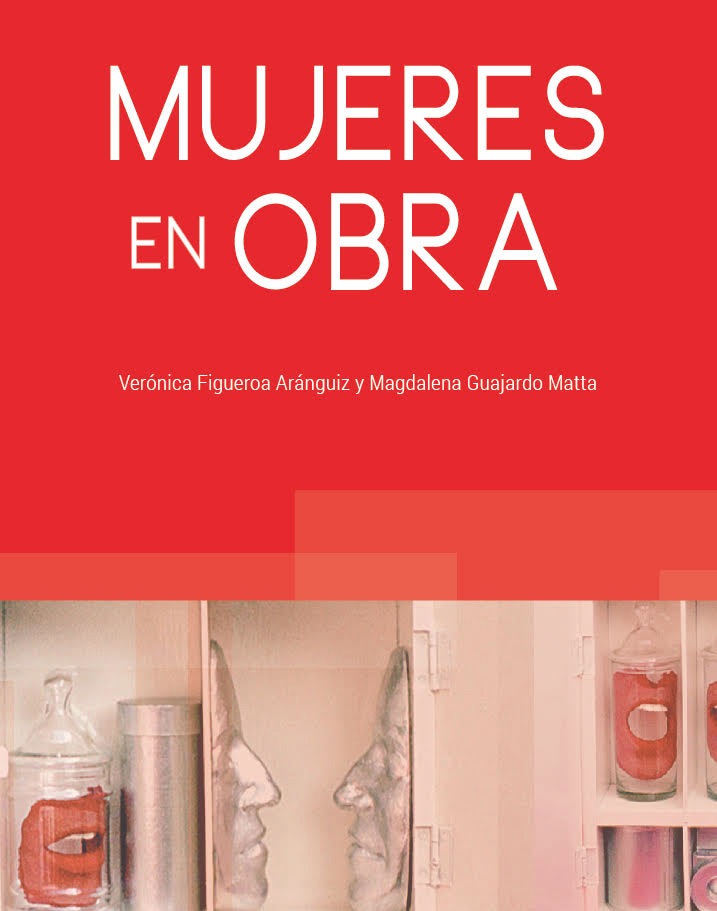

Mujeres en obra

Figueroa Aránguiz, Verónica

Guajardo Matta, Magdalena

Editorial:Universidad de Chile

Materia:Las artes bellas artes y artes decorativas

Público objetivo:General

Publicado:2025-05-30

Número de edición:1

Número de páginas:144

Tamaño:17x21.5cm.

Precio:$10.000

Encuadernación:Tapa blanda o rústica

Soporte:Impreso

Idioma:Español

Libros relacionados

Luz de invierno - Castellón Arrieta, Gimena; Ramos Mena, Fernanda; Spencer, Maria Carolina; Pirela, Wiki; Mejías, Carelyn

Morfologías sensibles - Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile

KardeX - Díaz Cuevas, Juan Gonzalo

KardeX - Díaz Cuevas, Juan Gonzalo

Reseña

La presente investigación surge como una urgencia en la exposición de los relatos, una ventana a la revelación de los archivos y una necesidad de sistematizar información pasada por alto. Nuestras primeras investigaciones respecto a la producción escultórica en nuestro país tuvieron cabida en los ensayos ¿Cómo se generan los monumentos? e Hitos de una transición: reflexiones sobre escultura en Chile 1959-1973 publicados respectivamente en los libros Cuerpos de la memoria (2019) y Escultura y contingencia 1959-1973 (2020) a partir de las investigaciones emanadas desde el Núcleo de Investigación “Escultura y Contemporaneidad” de la Universidad de Chile.

A medida que avanzaba nuestra investigación, pudimos dar cuenta de los diversos procesos y transformaciones que atravesó la escultura en esos años y como estos marcaron un precedente para la producción escultórica posterior. Hitos de una transición se desarrolló como una investigación exploratoria donde los relatos y archivos fueron dando cuenta de hitos que marcaban, como luces, las transformaciones del campo y que ordenadas de manera cronológica, lograban hilar los relatos de sus protagonistas, sin embargo, esta exploración dio cuenta de la presencia casi anecdótica de las mujeres escultoras, tanto en los

relatos obtenidos a través de entrevistas, como en los principales discursos y narrativas de la historiografía nacional, una cuestión que se dispersaba bajo prejuicios y falsas creencias encarnadas sobre la práctica escultórica como un ejercicio viril relegado casi por naturaleza a los artistas varones.

Bien es cierto que la historiografía nacional aporta a la consagración de dichos prejuicios, también es capaz de situar ciertas figuras dentro de categorías honoríficas que no se corresponden al orden impuesto, ejemplo de ello es la tríada virtuosa de la escultura compuesta por Rebecca Matte, Marta Colvin y Lily Garafulic, donde sus figuras emergen solitarias, como si formaran parte de una tradición que no les pertenece y que las ostenta con un halo casi heroico de representación femenina que perpetúa la idea de su éxito y transgresión, no como una norma, sino como una excepción. Al momento de iniciar el proceso de recolección de archivos y documentos, nos enfrentamos con una incongruencia inaugural: la abrumadora cantidad de nombres de escultoras de las que en cuatro años de formación académica nunca escuchamos hablar. Insertos en catálogos de libre acceso, por años han pasado desapercibidos, tanto sus historias personales, como sus logros y su rol dentro del circuito de las artes de la época. Nos preguntamos entonces: ¿Por qué muchas de ellas no han sido mencionadas en la historiografía nacional? ¿Cuáles han sido sus aportes en la disciplina? ¿Cuál es el motivo de su omisión?

Entendiendo que estas preguntas exceden la capacidad de los archivos recabados para dar respuesta a estos grandes cuestionamientos, nos propusimos hacer una revisión crítica de las principales aportaciones feministas en cuanto al concepto de la omisión de las mujeres en el arte, permitiéndonos corroborar que a lo largo de los diversos estudios que cruzan las temáticas de género y arte, la principal problemática asociada a las mujeres no es la censura, sino la omisión sistemática de su trabajo. Dar cuenta de esta realidad nos permitió configurar un panorama general sobre las estructuras que han operado a lo largo de la historia del arte y que han afectado directamente a las artistas.

Posterior a este ejercicio de lectura y reflexión, entendiendo que arte y sociedad se encuentran constantemente reflejados, es que decidimos estudiar cuantitativamente la participación de las mujeres en el contexto social de la década de los 60 y 70 en nuestro país, encontrándonos muchas veces con hallazgos sorprendentes en cuanto al rol pionero de Chile en materias de igualdad. Avances que también es importante recalcar, muchas veces

no escapaban de ser un “saludo a la bandera”.

Finalmente, la cartografía documental corresponde a la escritura razonada de toda la información que fue posible reunir: archivos, catálogos, entrevistas, fotografías y un largo etcétera y que, a partir del estudio teórico, nos permitió otorgarle un sentido a lo que se apreciaba en estos documentos. Su carácter testimonial sólo podía expresarse luego de realizar el viaje reflexivo necesario para su comprensión.

Creemos que esta investigación es importante porque trae al presente más que sólo nombres escritos en viejos documentos. Al reunirlos y reflexionar sobre ellos, nos muestran la forma en que se desarrollaron las artes en la época haciendo patente los momentos de inflexión en que el contexto interpela a la disciplina, para muchas veces, insertarla en nuevos paradigmas. De esta misma manera, buscamos incluir la mayor cantidad de información posible respecto a los estados del arte de la materia en cuestión, para solventar las falencias en la información a la que nos vimos enfrentadas, como también, motivar nuevas investigaciones. Sostenemos fehacientemente que la incorporación de investigaciones, activación de archivos, monografías, bibliográficas, etc. son el camino para equiparar la brecha representacional de las mujeres en el arte y su justicia histórica.