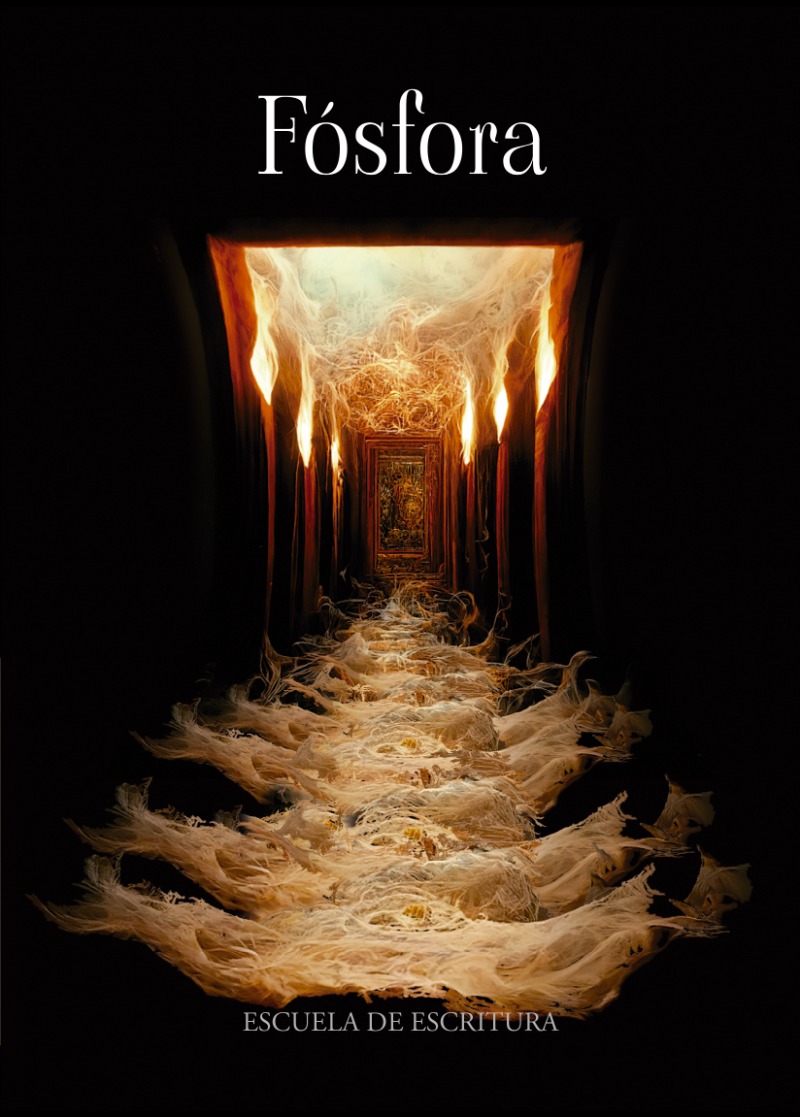

Fósfora

David Alejandro

Laura Blanco Manzor 333

Carolina Durán Nicomán

G10R

Manuel GParra

Juan Matanza

Marwelys Pinto

Claudia Valdivia

Nicolás Hip

Colaboradores:

G10R (Ilustrado por)

Juan Matanza (Editor Literario)

G10R (Editor Literario)

Nicolás Hip (Director del equipo editorial)

Nicolás Hip (Compilador)

Nicolás Hip (Diseñado por )

Editorial:Briceño Hip, Nicolás Javier

Materia:Narración de cuentos

Clasificación:Ficción moderna y contemporánea

Público objetivo:General

Publicado:2023-05-08

Número de edición:1

Número de páginas:0

Tamaño:10Mb

Soporte:Digital

Formato:EPUB

Idioma:Español

Libros relacionados

Reseña

En medio de la Guerra de los Treinta Años, un alquimista que vivía de sus teorías escapaba por un pastizal. No eran tiempos para grandes pensadores y pocas opciones le quedaban entre la hambruna y el ferviente catolicismo. Con las estrellas encima, las hierbas trepadoras se cubrían de violeta, con sus retoños brotando de la tierra paliducha que ora se veía pizarra, ora ceniza. Fue imposible que el alquimista no viera el sol que yacía junto al estanque. Sus llamas lamían los restos de un árbol mochado, y, al acercarse, le devolvieron el color a sus calzas y al sombrero holgazán del que apenas pendían dos manos de plumas. Frío no hacía, pero se arrodilló y ahuecó las manos alrededor de la expresión de energía que chispeaba frente a sus ojos, sin darse cuenta de que el agua dormida en las hierbas le subía por los pantalones. Ahí, frente al estanque, teorizó: primero, la misma llama que calentaba su rostro alguna vez levantó civilizaciones y otras las destruyó; segundo, ambas cualidades solo podían significar que la energía seguía el acto binario del orden o el desorden; y tercero, que tenía que haber una sustancia común a toda materia, que diera de comer a las llamas hasta el punto en que todo cuerpo se hace polvo. Así, mirando al estanque y a un par de sapos morados de oscuridad, el alquimista parió el concepto del flogisto, postulándolo como la sustancia universal que contiene todo cuerpo capaz de enardecer por las artimañas de la combustión. Este hijo parido en la rapacidad nocturna vivió hasta el descubrimiento del oxígeno, que apagó la teoría con la crueldad del agua. Pero antes de eso, el alquimista sentado frente a la hoguera, respiró como quien jala de ese aire caliente y su ojo interno le reveló las melancolías del flogisto, destinado a ser liberado por la materia incandescente y luego absorbido por el aire, donde se mantenía violento, excitado, hasta que era absorbido por las plantas en crecimiento, que tan buenas eran para combustionar. Estimó cuántos árboles fueron necesarios para imprimir la biblioteca nacional que en esos momentos estaba en llamas, y determinó que eran más que las noches arábicas. Se obsesionó a futuro, pensando cuánto flogisto contendría, por decir algo, el Manuscrito Voynich o el Codex Seraphinianus. Se dio cuenta que la misma ignición de esos libros liberaría flogisto que sería consumido por nuevas plantas que a la vez serían más libros que contendrían más flogisto y así se le calentó algo de la ingle al pecho, sin darse cuenta de que era una bala enemiga que lo atravesaba, y cayó vislumbrando las temperaturas Fahrenheit adecuadas para la autocombustión, donde con solo mirar un libro sabríamos el punto donde estallan los petardos de su contenido. ¿Ya se siente el ardor en las manos? Es el fuego que a cierta temperatura se palpa como si estuviéramos tocando hielo.